名残りの『光る君へ』ツアー②

さて、2日目です。

12月30日になると、泊っているホテルのロビーにお正月飾りがセッティングされます(↓)。いつもお世話になっております。 最初に向かったのは京都御所。土御門弟跡(つちみかどていあと)(↓)。藤原道長邸跡ですね。

最初に向かったのは京都御所。土御門弟跡(つちみかどていあと)(↓)。藤原道長邸跡ですね。

『遙か』では藤姫ちゃんのお邸なのでおなじみの場所。『光る君へ』では特に後半、彰子が御所からこちらに移ったので登場回数が増えました。 御所のすぐ横にある梨木神社(↓)。清和天皇の母、藤原明子の里御所があった場所だそうです。

御所のすぐ横にある梨木神社(↓)。清和天皇の母、藤原明子の里御所があった場所だそうです。 この梨木神社の向かい側にあるのが盧山寺(↓)。紫式部邸があった場所で、お寺自体は豊臣秀吉の時代にこちらに移ってきたそうです。

この梨木神社の向かい側にあるのが盧山寺(↓)。紫式部邸があった場所で、お寺自体は豊臣秀吉の時代にこちらに移ってきたそうです。

境内にある元三大師堂(↓)。蘆山寺は938年に、比叡山座主の元三大師良源が船岡山に開いた寺がルーツなので、お堂が建っているんですね。元三大師堂は調布の深大寺にもあるので、親しみを感じます。 今回初めて気づいた紫式部と娘の賢子(大弐三位)の歌碑(↓)。

今回初めて気づいた紫式部と娘の賢子(大弐三位)の歌碑(↓)。

めぐりあひて 見しやそれとも わかぬまに 雲がくれにし 夜半の月かな(紫式部)

ありま山 ゐなの笹原 風吹けば いでそよ人を 忘れやはする(大弐三位)

どちらも百人一首に入っていますね。

盧山寺の玄関(↓)。年末にばかり来ているので、思い切り開け放たれた内部がかなり寒かったです。冬場は厚い靴下推奨。 お寺の入り口に置かれている黄金の紫式部像(↓)。ここまでは撮影可です。売店コーナーにはなかなか魅力的なものがあるし、御朱印も素敵なのでぜひゆっくり訪れてください!

お寺の入り口に置かれている黄金の紫式部像(↓)。ここまでは撮影可です。売店コーナーにはなかなか魅力的なものがあるし、御朱印も素敵なのでぜひゆっくり訪れてください! こちらも撮影可の源氏庭(↓)。6月から9月に桔梗が見事に咲くそうです。

こちらも撮影可の源氏庭(↓)。6月から9月に桔梗が見事に咲くそうです。

紫式部の曽祖父、中納言藤原兼輔から受け継がれたこの邸は、紫式部が暮らしたころには築百年のなかなか年季の入った建物だったそうです。ここで藤原宣孝との結婚生活を送り、賢子を育て、源氏物語を著しました。

さて、洛中を離れて向かったのは宇治! もう一つの大河ドラマ館(↓)を訪ねます。 ここは「お茶と宇治のまち交流館 茶づな」という、お茶をフィーチャーした建物なので、門松も茶箱に活けられていました(↓)。

ここは「お茶と宇治のまち交流館 茶づな」という、お茶をフィーチャーした建物なので、門松も茶箱に活けられていました(↓)。 はい、夏以来二回目の大河ドラマ館です(↓)。展示がどのくらい変わっているかな~?

はい、夏以来二回目の大河ドラマ館です(↓)。展示がどのくらい変わっているかな~? 彰子さまのパネル(↓)はなかったような……? 背景の屏風は歌人たちに競作させた物ですね。

彰子さまのパネル(↓)はなかったような……? 背景の屏風は歌人たちに競作させた物ですね。

役者さんたちのサインパネルは撮影不可なのですが、登場人物紹介パネルにこちらを訪れた方たちがサインを残していました(↓)。皆様、自分の役に思い入れが深そうです。 思い出のシーンの数々(↓)。道長さんが若い!

思い出のシーンの数々(↓)。道長さんが若い!

このコーナー、夏には道長さんは武官束帯、まひろちゃんは麻の小袿が展示されていたのですが、思い切り衣裳のグレードが上がっています!(↓)道長さんは「白緑色染め指貫袴」に「青藍色に欝金色菊丸、有職文様織直衣」。まひろちゃんは「青藤色染め小袖」に「茜色切袴」、「真朱色単衣」「珊瑚色単衣」の重ねに「白藤色地に菫色、真朱色、菜の花色花丸文様織物袿」というとんでもなく長い説明が添えられていました。 袿はもちろん、珊瑚色の単衣にも細かい模様が!(↓)丁寧に作られていますね。

袿はもちろん、珊瑚色の単衣にも細かい模様が!(↓)丁寧に作られていますね。

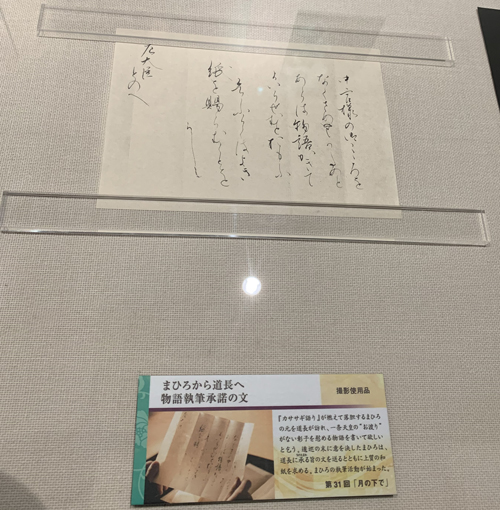

ここからは、ドラマに登場した小道具です。まずはまひろちゃんが道長さんに送った物語執筆を承諾した文(↓)。かな交じりなので結構読めちゃいますね。 まひろちゃんが書いて、一条天皇が読んだ『源氏物語』の始まりの部分(↓)。筆が「いづれの御時にか…」と動いた時には胸が高鳴りました(学生時代は『枕草子』派だったんですが💦)。

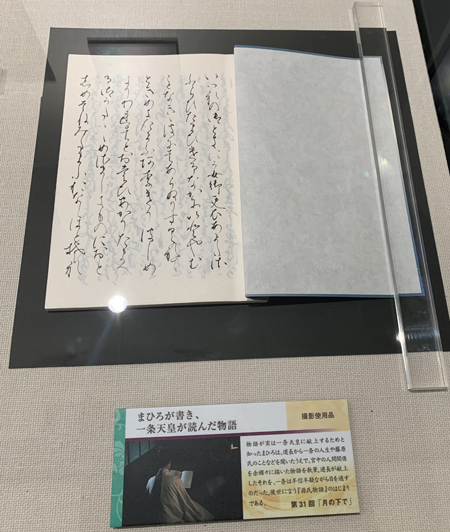

まひろちゃんが書いて、一条天皇が読んだ『源氏物語』の始まりの部分(↓)。筆が「いづれの御時にか…」と動いた時には胸が高鳴りました(学生時代は『枕草子』派だったんですが💦)。 藤壺で無聊をかこつ彰子が顔を描いていた瓢箪(↓)。すごい時間のつぶし方ですが、ろくに歩き回ることさえできない平安時代のお姫様にはほかにやれることがなかったのでしょうね。

藤壺で無聊をかこつ彰子が顔を描いていた瓢箪(↓)。すごい時間のつぶし方ですが、ろくに歩き回ることさえできない平安時代のお姫様にはほかにやれることがなかったのでしょうね。 平安貴族は、朝廷が配布していた暦「具注歴」に日記を書き込む習慣があったそうで、この実資の日記(↓)も、道長の日記も暦に書き込まれています。人気者の実資は、次回予告への登場頻度がすごかったですね。

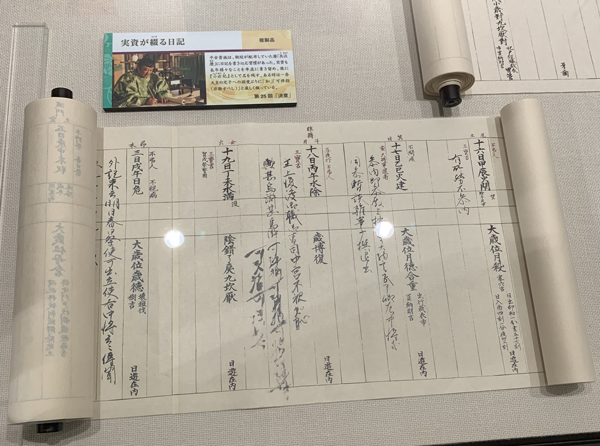

平安貴族は、朝廷が配布していた暦「具注歴」に日記を書き込む習慣があったそうで、この実資の日記(↓)も、道長の日記も暦に書き込まれています。人気者の実資は、次回予告への登場頻度がすごかったですね。 こちらは道長の日記(↓)。消してあるのは、安倍晴明に占わせた彰子立后の吉日。まだ一条天皇の詔が下りていないので、自重したそうです。

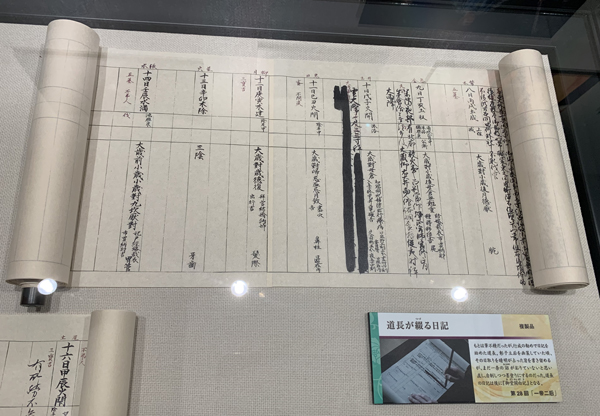

こちらは道長の日記(↓)。消してあるのは、安倍晴明に占わせた彰子立后の吉日。まだ一条天皇の詔が下りていないので、自重したそうです。 大河ドラマ館内には、平安時代の宇治の様子や十二単・薫物などの展示もあって、とても充実していました。夏に来たときに感動した抹茶ソフトを再度味わってから伏見へ。くーさん、Kさん、☆船長さん、ゆかりさんと、毎年恒例の忘年会で盛り上がりました。

大河ドラマ館内には、平安時代の宇治の様子や十二単・薫物などの展示もあって、とても充実していました。夏に来たときに感動した抹茶ソフトを再度味わってから伏見へ。くーさん、Kさん、☆船長さん、ゆかりさんと、毎年恒例の忘年会で盛り上がりました。

京都駅前には羅城門の再現模型が!(↓)『遙か』の時代にはすでに崩れていたんですよね。詩紋くんの好きな場所。

翌日、旅行の最終日は朝ごはんに京都名物のにしんそばをいただきました(↓)。高くなったなあ~💦

翌日、旅行の最終日は朝ごはんに京都名物のにしんそばをいただきました(↓)。高くなったなあ~💦 旅程の最後に向かったのは、鷹通さんのイベントでおなじみの下鴨神社です。久々の糺の森(↓)。

旅程の最後に向かったのは、鷹通さんのイベントでおなじみの下鴨神社です。久々の糺の森(↓)。

南口の鳥居(↓)。昔はこのあたりで譲くんや将臣くんのぬいを並べて写真を撮ったものです。最近はすっかりぬいを連れてこなくなったなあ。 鷹通さんファンなら毎回拝んでしまう、連理の賢木(↓)。しかし、鷹通さんの恋愛イベントって、空回りぶりがすごいですよね。ちょっと落ち着け、藤原!

鷹通さんファンなら毎回拝んでしまう、連理の賢木(↓)。しかし、鷹通さんの恋愛イベントって、空回りぶりがすごいですよね。ちょっと落ち着け、藤原!

舞殿(↓)には毎年、十二支のイラストと書が飾られます。正面に来るのが新年の干支。巳年の蛇と祝の字がアレンジされていて楽しいです。 神服殿に飾られていた大きな色紙(↓)。流鏑馬が行われる下鴨神社にふさわしい鏑矢とのコラボです。

神服殿に飾られていた大きな色紙(↓)。流鏑馬が行われる下鴨神社にふさわしい鏑矢とのコラボです。 こちらは細殿に飾られていた絵馬(↓)。鱗までしっかり描くと、ちょっと生々しいです。

こちらは細殿に飾られていた絵馬(↓)。鱗までしっかり描くと、ちょっと生々しいです。 以上で観光は終了! 駆け足で京都を回った3日間でしたが、『光る君へ』の思い出にしっかりと浸ることができました。

以上で観光は終了! 駆け足で京都を回った3日間でしたが、『光る君へ』の思い出にしっかりと浸ることができました。

帰りの新幹線では、宝泉堂さんの賀茂葵(↓)をおやつに。このお菓子は心のかけらの形なんですよね。締めはやっぱり『遙か』!!