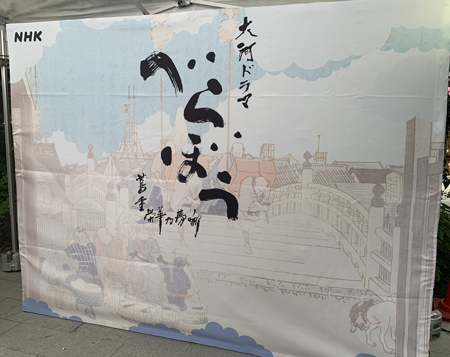

「べらぼうフェスティバル in 日本橋」と大河ドラマ館

やっとレポが7月に入った!

日本橋で行われた「べらぼうフェスティバル in 日本橋」に行ってきました。

めちゃくちゃ暑いのに屋外開催(笑)。ときどき建物の中に入って涼みながら、堪能してきました。 蔦重が浮世絵の版元でもあるので、ビジュアル材料が豊富な大河ですよね(↓)。

蔦重が浮世絵の版元でもあるので、ビジュアル材料が豊富な大河ですよね(↓)。 ドラマのワンシーンを浮世絵風にした「浮世絵イラスト」インスタレーション(↓)。『べらぼう』イベントではおなじみとなりました。これは、瀬川の花魁道中ですね。

ドラマのワンシーンを浮世絵風にした「浮世絵イラスト」インスタレーション(↓)。『べらぼう』イベントではおなじみとなりました。これは、瀬川の花魁道中ですね。 第一話の火事のシーン(↓)。唐丸くんを連れて、お稲荷さんを背負って逃げる蔦重って、いろいろな伏線が含まれていますね。

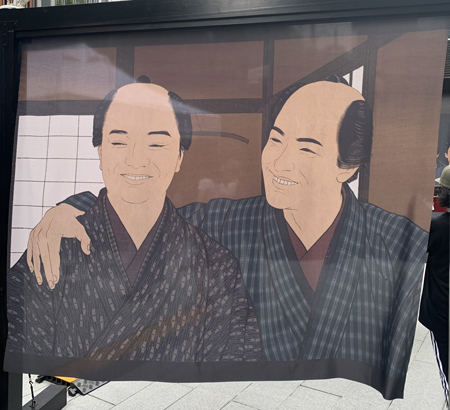

第一話の火事のシーン(↓)。唐丸くんを連れて、お稲荷さんを背負って逃げる蔦重って、いろいろな伏線が含まれていますね。 歌麿と蔦重のツーショット(↓)。こういう屈託のある役は本当にうまいんだよな、染谷くん!!

歌麿と蔦重のツーショット(↓)。こういう屈託のある役は本当にうまいんだよな、染谷くん!! 後に蔦重の奥さんになるていさんと、鶴屋さん(↓)。風間俊介さんの悪役演技には痺れました。

後に蔦重の奥さんになるていさんと、鶴屋さん(↓)。風間俊介さんの悪役演技には痺れました。 インスタの幕の最後には、耕書堂の暖簾が置かれていました(↓)。これをくぐれるのはうれしいですね。

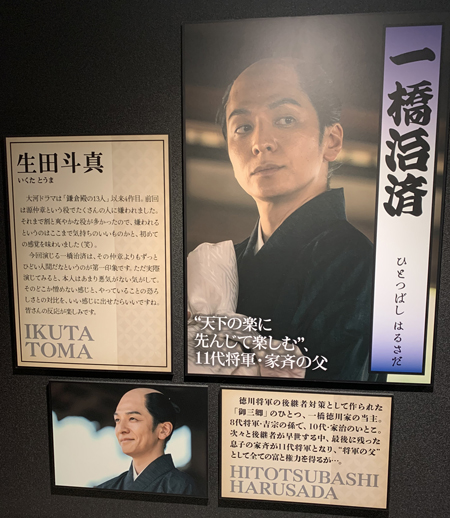

インスタの幕の最後には、耕書堂の暖簾が置かれていました(↓)。これをくぐれるのはうれしいですね。 キャスト写真(↓):この3人はまとめる言葉があるとしたら、面倒くさい人たち? 生田君が『鎌倉殿』に続いてヤバイ役をやってますね。恋川先生はクリエーターの業をいろいろ背負っていて好きです。

キャスト写真(↓):この3人はまとめる言葉があるとしたら、面倒くさい人たち? 生田君が『鎌倉殿』に続いてヤバイ役をやってますね。恋川先生はクリエーターの業をいろいろ背負っていて好きです。

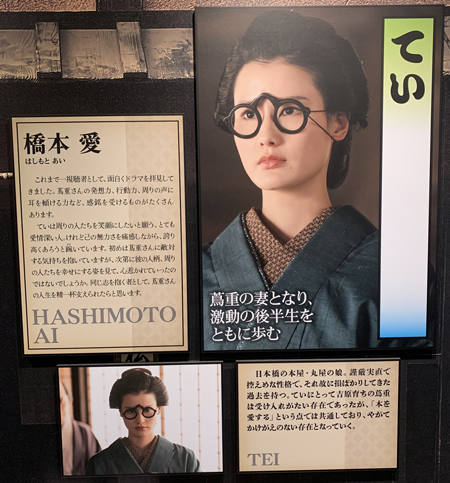

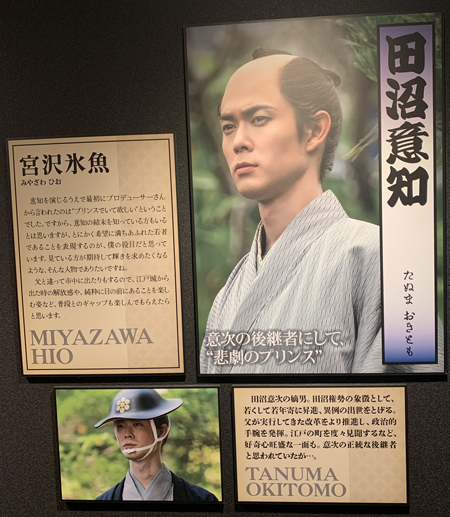

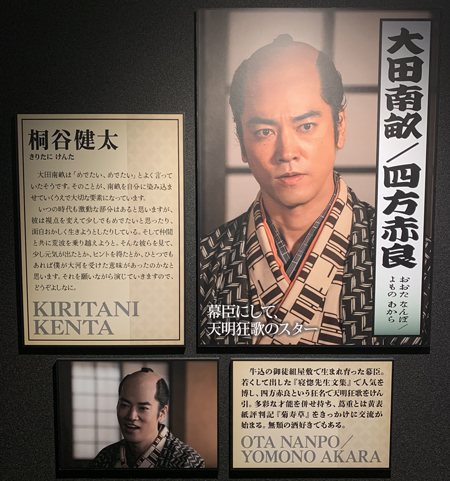

こちらは比較的まっとうな人たち。尾美さんは『直虎』では徳川家の実直な家臣を演じていましたが、今回の軽やかな役柄も合いますね。桐谷さんは『まんぷく』の世良くんの印象が強すぎて、南畝先生のほうがしっかりした人に見える(笑)。渡辺謙さんは、子息を失ったときの演技が神でした 宮沢氷魚さん、意知役の鋭利さ、ノーブルさは見事でした。誰袖役、ちょっと無理あるかなと思った福原さんも、意知の前で素顔になってからの演技はよかった。そして、現在進行形で面白さを醸し出しているていさん、今後が楽しみです。

宮沢氷魚さん、意知役の鋭利さ、ノーブルさは見事でした。誰袖役、ちょっと無理あるかなと思った福原さんも、意知の前で素顔になってからの演技はよかった。そして、現在進行形で面白さを醸し出しているていさん、今後が楽しみです。 蔦重と歌麿に挟まれた瀬川:花の井(↓)。小芝風花ちゃんのお芝居はすごかったですね。『あさが来た』のちょっと面倒くさい娘役から、見事なまでの進化を遂げたと思います。いい脚本は役者を育ててくれるんだなあ。

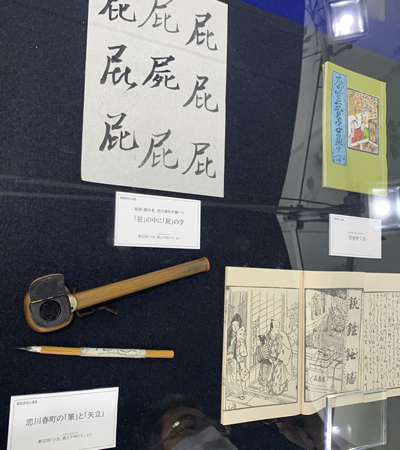

蔦重と歌麿に挟まれた瀬川:花の井(↓)。小芝風花ちゃんのお芝居はすごかったですね。『あさが来た』のちょっと面倒くさい娘役から、見事なまでの進化を遂げたと思います。いい脚本は役者を育ててくれるんだなあ。 恋川春町先生の落書き(一文字だけ屍になっている)と、折った筆(↓)。ときどき著者がへそを曲げたのをなだめたり路線を変えたりするのも編集者のお仕事ですよね。

恋川春町先生の落書き(一文字だけ屍になっている)と、折った筆(↓)。ときどき著者がへそを曲げたのをなだめたり路線を変えたりするのも編集者のお仕事ですよね。

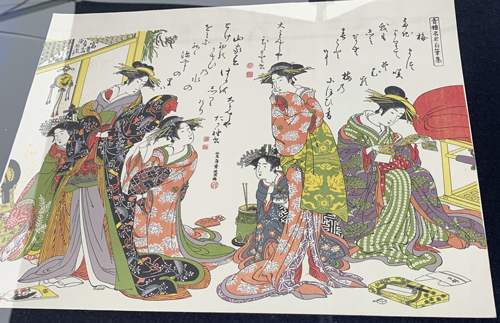

青楼名君自筆衆に収められた浮世絵(↓)。撮影用のレプリカですが、とても美しいです。

青楼名君自筆衆に収められた浮世絵(↓)。撮影用のレプリカですが、とても美しいです。

ほかにも、ガチャを引かせてもらったり、耕書堂のステッカーをいただいたり、サービス満点の催しでした。上野の国立博物館ではためらっていた「青楼美人合姿鏡(春夏) 」もついに購入!(↓)。お高いですが、とてもきれいです。

ほかにも、ガチャを引かせてもらったり、耕書堂のステッカーをいただいたり、サービス満点の催しでした。上野の国立博物館ではためらっていた「青楼美人合姿鏡(春夏) 」もついに購入!(↓)。お高いですが、とてもきれいです。

さて、せっかくフェスティバルに来たので、ついでに大河ドラマ館にも足を延ばしてみました。

『光る君へ』は3カ所に分けてドラマ館が作られていたので一つひとつの規模が小さかったのですが、『べらぼう』は浅草にある一館のみなので展示が大規模。写真撮影OKの展示物も多かったので、端から撮影してしまいました。これからいらっしゃる方は、この後のレポを見るのをパスしたほうがいいかも? 入り口では蔦重が迎えてくれます(↓)。そういえば横浜流星くんは、映画『国宝』クランクアップの翌週から『べらぼう』の撮影に入ったそうですね。大変だな~💦

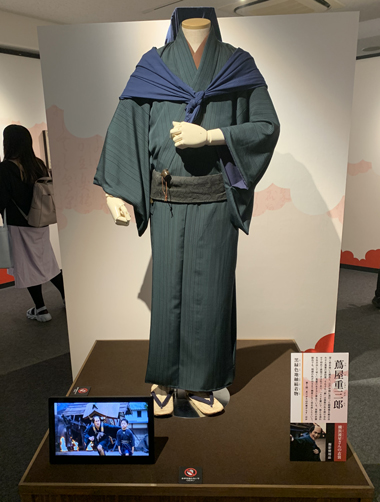

入り口では蔦重が迎えてくれます(↓)。そういえば横浜流星くんは、映画『国宝』クランクアップの翌週から『べらぼう』の撮影に入ったそうですね。大変だな~💦 第一回から蔦重が来ていた衣裳(↓)。黒緑色地紬縞着物だそうです。

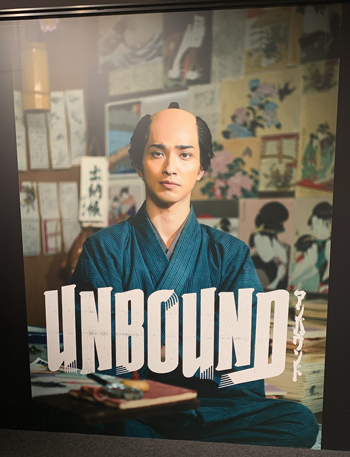

第一回から蔦重が来ていた衣裳(↓)。黒緑色地紬縞着物だそうです。 フォトスポット(↓)。UNBOUNDは「自由な」「束縛されていない」といった意味になります。

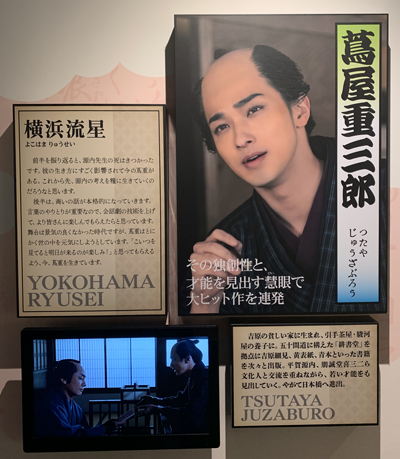

フォトスポット(↓)。UNBOUNDは「自由な」「束縛されていない」といった意味になります。 ここからのパネルは頑張れば読めるんじゃないかな? 流星さんは前半の源内先生のエピソードがきつかったそうです。

ここからのパネルは頑張れば読めるんじゃないかな? 流星さんは前半の源内先生のエピソードがきつかったそうです。 染谷くんの歌麿は、最初のやさぐれ状態から素直で世話焼きな子になって、また過去の記憶に苦しむという複雑な役柄。それをとても素晴らしく演じていると思います。『ブラッシュアップライフ』みたいな軽い役柄もうまいですが。

染谷くんの歌麿は、最初のやさぐれ状態から素直で世話焼きな子になって、また過去の記憶に苦しむという複雑な役柄。それをとても素晴らしく演じていると思います。『ブラッシュアップライフ』みたいな軽い役柄もうまいですが。

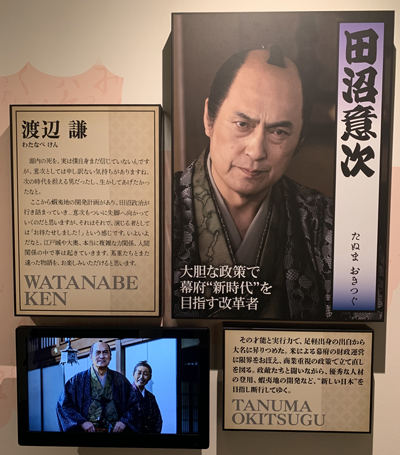

現在、再放送の『独眼竜政宗』も並行して見ているので、渡辺謙さんの演技の変化に毎回驚かされます。政宗のときも若さと美声で素晴らしかったのですが、今は熟練の粋に入っていますよね。 源内先生が自宅で大量生産していたエレキテル(↓)。さすがに万病に効くというのは詐欺ですが、当時は画期的だったんでしょう。

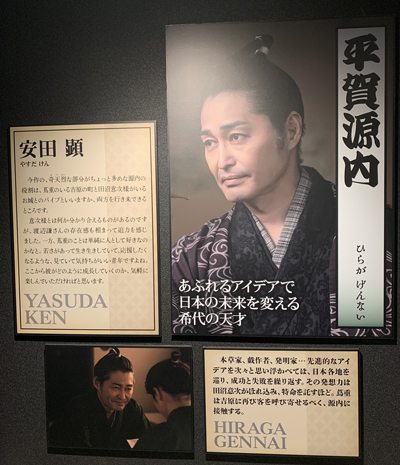

源内先生が自宅で大量生産していたエレキテル(↓)。さすがに万病に効くというのは詐欺ですが、当時は画期的だったんでしょう。 平賀源内は安田さんのキャリアの中でもとても重要な役でしたね。軽やかな江戸っ子ぶりと、後半の追い詰められた表情、見事なコントラストで、『べらぼう』前半の主役の一人でした。

平賀源内は安田さんのキャリアの中でもとても重要な役でしたね。軽やかな江戸っ子ぶりと、後半の追い詰められた表情、見事なコントラストで、『べらぼう』前半の主役の一人でした。

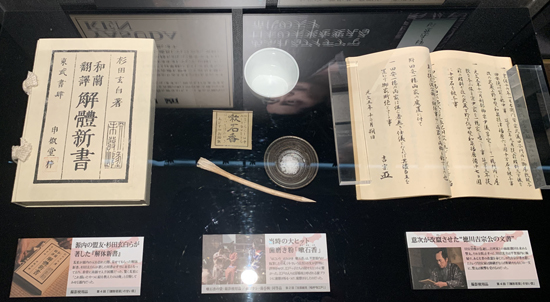

平賀源内が蔦重に見せた「解体新書」と、源内が発明した歯磨き粉「嗽石香(そうせきこう)」、さらに田沼意次が源内に改竄させた「徳川吉宗公の文書」(↓)。この改竄で、田安賢丸(のちの松平定信)は白河藩の養子となって中央を離れる……という筋書きでしたね。なお、「解体新書」の版元は須原屋さんです。

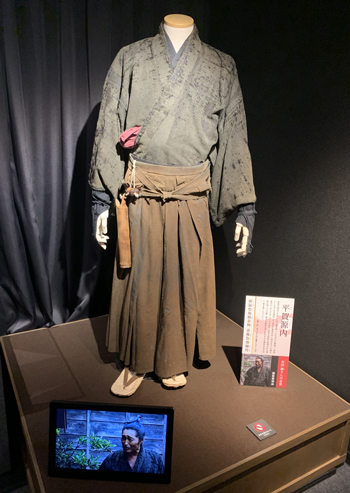

長屋暮らしの源内の着ていた着物(↓)。田沼様に会うときはきちんとした格好になります。紺鼠色地紬着物と黄橡色地紬袴だそうです。

長屋暮らしの源内の着ていた着物(↓)。田沼様に会うときはきちんとした格好になります。紺鼠色地紬着物と黄橡色地紬袴だそうです。 吉原の中で店を開いたときの耕書堂の店構え(↓)。日本橋の店に比べるとぐっと小規模です。

吉原の中で店を開いたときの耕書堂の店構え(↓)。日本橋の店に比べるとぐっと小規模です。

煮炊きをこんな玄関先でやっていたんですね(↓)! すごい間取りだな!!

煮炊きをこんな玄関先でやっていたんですね(↓)! すごい間取りだな!!

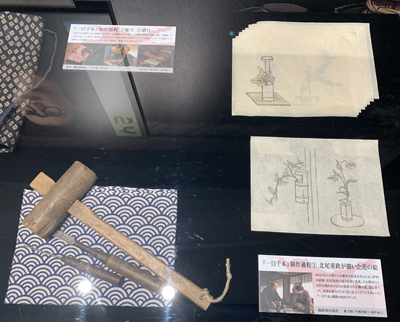

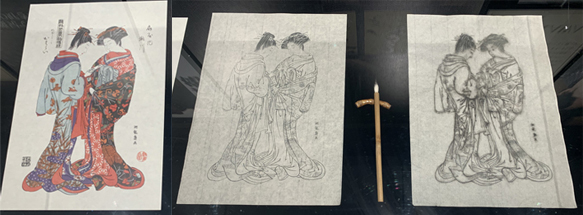

ていさんは、こんな眼鏡をかけていても美しさが損なわれない美人さんです。『いだてん』や『青天を衝け』ではいまいち生かし切れていなかったみたいなので、今回は活躍の場がしっかりあってうれしい。 一目千本の制作過程で使われた下絵と道具です(↓)。一目千本は吉野の吉水神社から見渡した桜のことですが、これをタイトルに付けるセンスに感動しました。さすがだ、蔦重。

一目千本の制作過程で使われた下絵と道具です(↓)。一目千本は吉野の吉水神社から見渡した桜のことですが、これをタイトルに付けるセンスに感動しました。さすがだ、蔦重。 ちなみに本物の一目千本はこんな感じです(↓)。

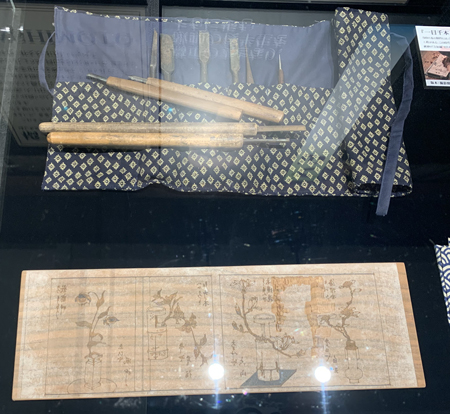

ちなみに本物の一目千本はこんな感じです(↓)。 彫刻刀と刷り出しかな? 主たる印刷物が木版だったのは、草書体全盛の日本では活字がなじまなかったからだそうで、技術自体はもう入っていたようです。

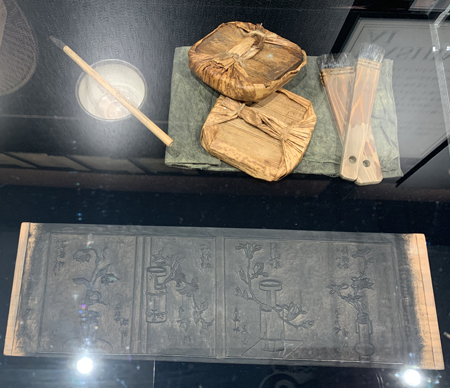

彫刻刀と刷り出しかな? 主たる印刷物が木版だったのは、草書体全盛の日本では活字がなじまなかったからだそうで、技術自体はもう入っていたようです。 バレンと版木(↓)。年賀状を版画で作っていたころにおなじみでした。

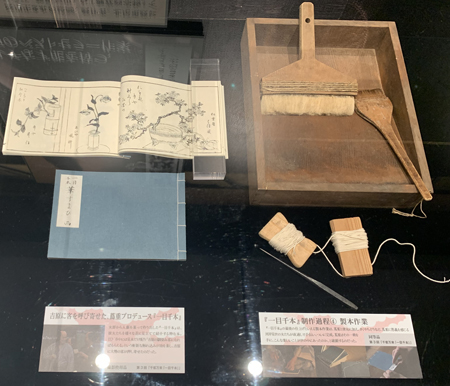

バレンと版木(↓)。年賀状を版画で作っていたころにおなじみでした。 最後は製本作業用の糸と完成品(↓)。こういう作りだから、途中のページの差し替えも可能だったんですね。みんなで製本するシーンは、『光る君へ』にもありましたが、同人誌作ったことがある人にとってはワクワクしちゃいます。

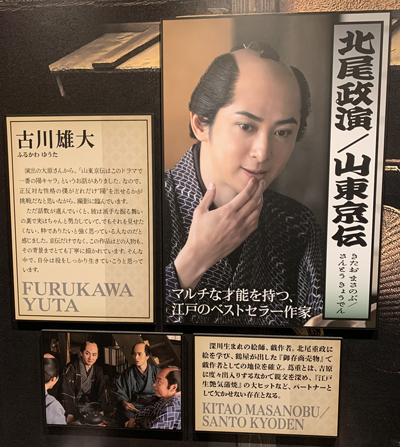

最後は製本作業用の糸と完成品(↓)。こういう作りだから、途中のページの差し替えも可能だったんですね。みんなで製本するシーンは、『光る君へ』にもありましたが、同人誌作ったことがある人にとってはワクワクしちゃいます。 『大奥』のときにはストイックな瀧山役でしたが、今回はかる~いノリの山東京伝。違う面を見せてくれるなあと思っていたら、恋川先生に努力家の一面を暴かれてしまって、そこがまたよかった! この先も期待大です。長野県の期待の星なので、がんばってほしいです(同じ学区だったみたい)。

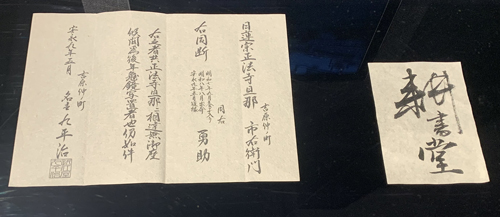

『大奥』のときにはストイックな瀧山役でしたが、今回はかる~いノリの山東京伝。違う面を見せてくれるなあと思っていたら、恋川先生に努力家の一面を暴かれてしまって、そこがまたよかった! この先も期待大です。長野県の期待の星なので、がんばってほしいです(同じ学区だったみたい)。 左は歌麿の戸籍を捏造した書類(駿河屋の養子とした)、右は源内先生が耕書堂を名付けたときの書きつけ(↓)。

左は歌麿の戸籍を捏造した書類(駿河屋の養子とした)、右は源内先生が耕書堂を名付けたときの書きつけ(↓)。 次郎兵衛が預かった猫が花瓶を倒して水浸しにしてしまった磯田湖龍斎の美人画(右)を、唐丸がきれいに再現(中)し、刷り上がった「雛形若菜初模様」(左)

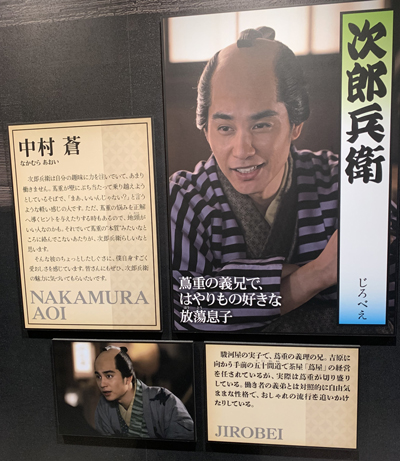

次郎兵衛が預かった猫が花瓶を倒して水浸しにしてしまった磯田湖龍斎の美人画(右)を、唐丸がきれいに再現(中)し、刷り上がった「雛形若菜初模様」(左) ドラマの緊張感を和らげてくれる貴重な存在、次郎兵衛さん(↓)。『光る君へ』の藤原惟規くんに近いキャラですね。中村蒼さんは硬軟演じ分けられるいい役者さんです。

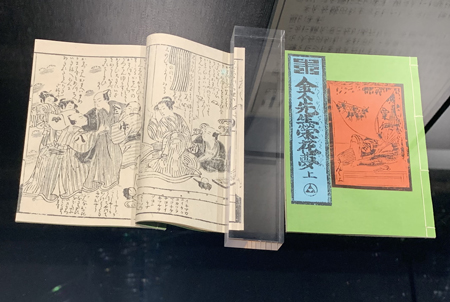

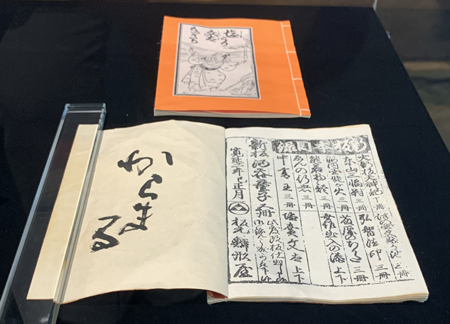

ドラマの緊張感を和らげてくれる貴重な存在、次郎兵衛さん(↓)。『光る君へ』の藤原惟規くんに近いキャラですね。中村蒼さんは硬軟演じ分けられるいい役者さんです。 鱗形屋の起死回生の青本、「金々先生栄花夢」(↓)。恋川先生の大ヒット作です。鱗の紋がタイトルの下に入っていますね。

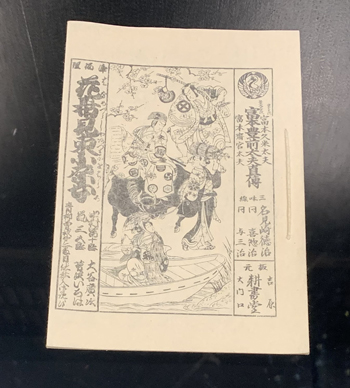

鱗形屋の起死回生の青本、「金々先生栄花夢」(↓)。恋川先生の大ヒット作です。鱗の紋がタイトルの下に入っていますね。 馬面太夫こと富本豊前太夫「直伝」の浄瑠璃正本(↓)。今をときめく芸能人を著者に迎える手法は某出版社を思わせますね。

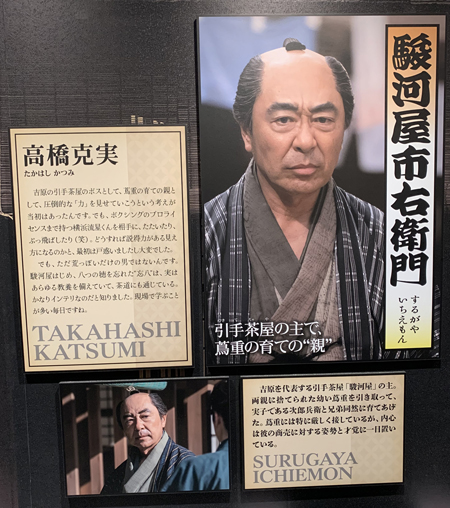

馬面太夫こと富本豊前太夫「直伝」の浄瑠璃正本(↓)。今をときめく芸能人を著者に迎える手法は某出版社を思わせますね。 出てきたときはただただ怖かった駿河屋さんですが、何のかんのと蔦重を気に掛けてくれます。高橋克実さんは、実は入れ墨メイクを着物の下にしているのですが、ほとんど見えないのが残念と、インタビューでおっしゃっていました。

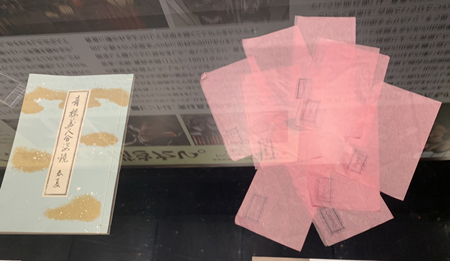

出てきたときはただただ怖かった駿河屋さんですが、何のかんのと蔦重を気に掛けてくれます。高橋克実さんは、実は入れ墨メイクを着物の下にしているのですが、ほとんど見えないのが残念と、インタビューでおっしゃっていました。 左は私が購入した「青楼美人合姿鏡(春夏) 」ですね。右は長谷川平蔵が吉原でバラまいていた紙花(↓)。

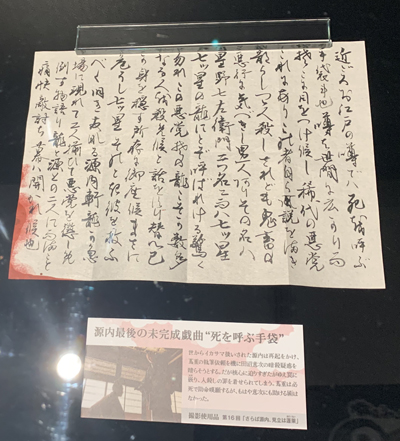

左は私が購入した「青楼美人合姿鏡(春夏) 」ですね。右は長谷川平蔵が吉原でバラまいていた紙花(↓)。 源内が最後に書いた戯曲「死を呼ぶ手袋」(↓)。このため、彼は命を失うことになります。

源内が最後に書いた戯曲「死を呼ぶ手袋」(↓)。このため、彼は命を失うことになります。 将軍の嫡男暗殺に使われた手袋(↓)。田沼意次はこれを押さえた松平武元に呼び出され、濡れ衣をかけられることを覚悟しますが、武元はすべてを見抜いていました。が、それが彼の命を奪うことに……。ここの石坂浩二さんと渡辺謙さんの演技はよかったですね!

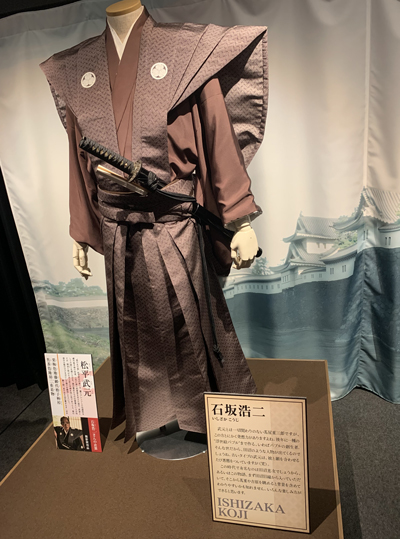

将軍の嫡男暗殺に使われた手袋(↓)。田沼意次はこれを押さえた松平武元に呼び出され、濡れ衣をかけられることを覚悟しますが、武元はすべてを見抜いていました。が、それが彼の命を奪うことに……。ここの石坂浩二さんと渡辺謙さんの演技はよかったですね! 白眉毛と嫌われていた松平武元の着物は、栗梅色地藤網代格子柄裃と焦茶色地羽二重着物(↓)。上着と袴は共布なんですね。肩の部分は鯨のひげで張りを保っているそうです。

白眉毛と嫌われていた松平武元の着物は、栗梅色地藤網代格子柄裃と焦茶色地羽二重着物(↓)。上着と袴は共布なんですね。肩の部分は鯨のひげで張りを保っているそうです。 悲運のプリンス、田沼意知(↓)。第一話からめちゃくちゃ好感度が高かったので、フラグが立っていましたね。そして、一緒に桜を見る約束は決定打でした。「俺、帰ったら結婚するんだ」くらいわかりやすかった。でも、とても素敵なプリンスでした。

悲運のプリンス、田沼意知(↓)。第一話からめちゃくちゃ好感度が高かったので、フラグが立っていましたね。そして、一緒に桜を見る約束は決定打でした。「俺、帰ったら結婚するんだ」くらいわかりやすかった。でも、とても素敵なプリンスでした。 次郎兵衛ほどではないけれど、なごみキャラその2の長谷川平蔵(↓)。歌舞伎界の若きスター、中村隼人さんは、古典的な二枚目ですね。

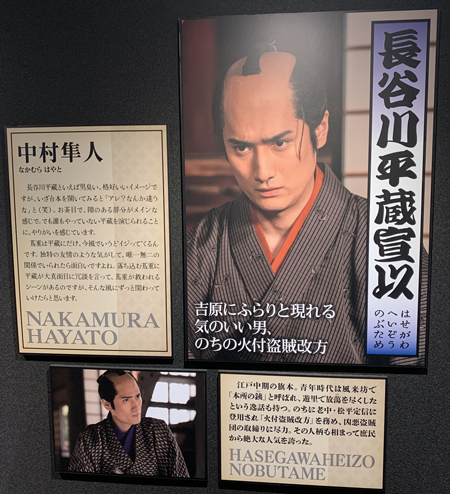

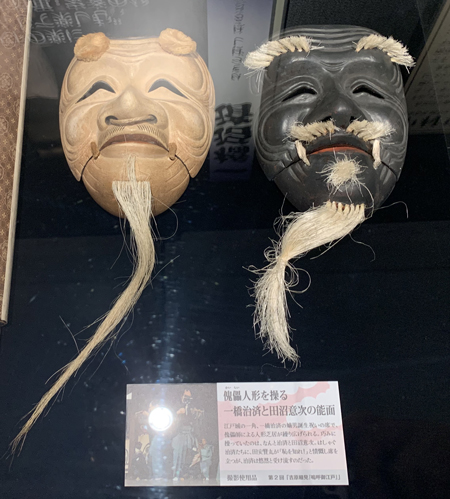

次郎兵衛ほどではないけれど、なごみキャラその2の長谷川平蔵(↓)。歌舞伎界の若きスター、中村隼人さんは、古典的な二枚目ですね。 一橋治済の嫡男誕生を祝う席で、治済と田沼意次が傀儡人形を操るときに着けていた能面。何とも象徴的なシーンでしたね。後の松平定信は浮かれ騒ぐ人々を「恥を知れ!」とどなりつけていました。う~ん、象徴的。

一橋治済の嫡男誕生を祝う席で、治済と田沼意次が傀儡人形を操るときに着けていた能面。何とも象徴的なシーンでしたね。後の松平定信は浮かれ騒ぐ人々を「恥を知れ!」とどなりつけていました。う~ん、象徴的。 プリンスの命を奪う遠因となった佐野家の家系図(↓)。こういうのって控えを取っておかないのですかね。返してくれというリクエストに応えられないのですから……。『直虎』のときとは違う矢本悠馬くんの思い詰めた演技がよかったです。

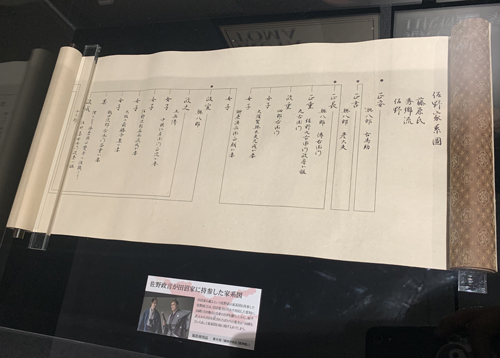

プリンスの命を奪う遠因となった佐野家の家系図(↓)。こういうのって控えを取っておかないのですかね。返してくれというリクエストに応えられないのですから……。『直虎』のときとは違う矢本悠馬くんの思い詰めた演技がよかったです。 『鎌倉殿の13人』の源仲章で嫌われ者のお芝居がすっかり板についた生田くんですが、今回はさらにヤバイ役柄ですね。出演者のサインを展示したスペース(撮影禁止)に、「嫌わないでね」と書いた生田くんの気持ちがちょっとわかります。顔はいいのに。

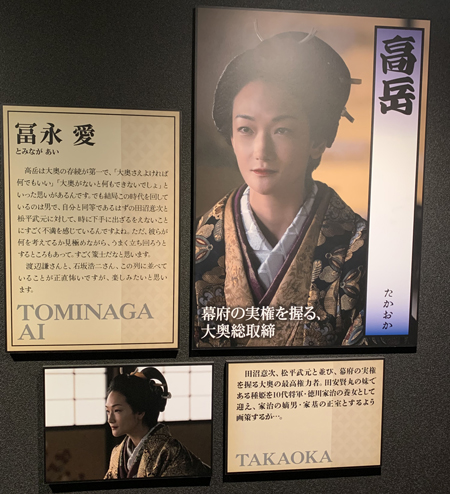

『鎌倉殿の13人』の源仲章で嫌われ者のお芝居がすっかり板についた生田くんですが、今回はさらにヤバイ役柄ですね。出演者のサインを展示したスペース(撮影禁止)に、「嫌わないでね」と書いた生田くんの気持ちがちょっとわかります。顔はいいのに。 『大奥』でめちゃくちゃカッコいい吉宗公を演じた冨永愛さん、今回は曲者の大奥総取締を演じています。もともとクールな容貌ですから、何を考えているのかわかりにくいキャラにはぴったり。

『大奥』でめちゃくちゃカッコいい吉宗公を演じた冨永愛さん、今回は曲者の大奥総取締を演じています。もともとクールな容貌ですから、何を考えているのかわかりにくいキャラにはぴったり。 江戸の著作家は当然ながら、しっかり教育を受けた人たちでしたから、南畝(↓)のような幕臣も多かったようです。皆で狂歌を楽しむ宴会の席も、古の和歌の知識が前提となっていて、ハイブロウでした。

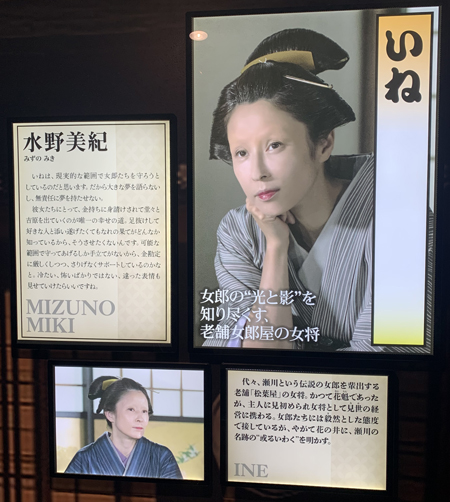

江戸の著作家は当然ながら、しっかり教育を受けた人たちでしたから、南畝(↓)のような幕臣も多かったようです。皆で狂歌を楽しむ宴会の席も、古の和歌の知識が前提となっていて、ハイブロウでした。 吉原の既婚女性たちはみんな眉毛を潰しているので、女優さんたちには抵抗が大きかったと思います。でも、ちゃんとそれぞれに個性を発揮して、人情味も見せていましたね。いねさんもその一人。花魁上がりだからこその厳しさと優しさでした。

吉原の既婚女性たちはみんな眉毛を潰しているので、女優さんたちには抵抗が大きかったと思います。でも、ちゃんとそれぞれに個性を発揮して、人情味も見せていましたね。いねさんもその一人。花魁上がりだからこその厳しさと優しさでした。 細見が倍売れたら板元の仲間に入れてもらえると言われた蔦重のため、瀬川の襲名を決めた花の井。その書付と細見です(↓)。

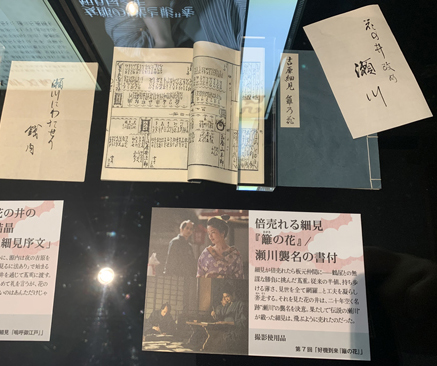

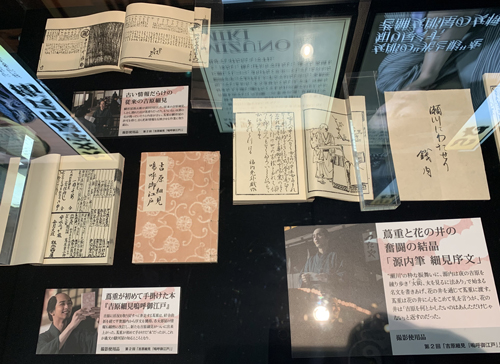

細見が倍売れたら板元の仲間に入れてもらえると言われた蔦重のため、瀬川の襲名を決めた花の井。その書付と細見です(↓)。 左上が鱗形屋が発行している従来の吉原細見(↓)と、蔦重が工夫を重ねた「吉原細見嗚呼御江戸」(左中央)。その右には源内が記した序文も。今で言うと、最新情報を盛り込んだ改訂版に有力者の推薦文を載せたオビを付けるような感じ?

左上が鱗形屋が発行している従来の吉原細見(↓)と、蔦重が工夫を重ねた「吉原細見嗚呼御江戸」(左中央)。その右には源内が記した序文も。今で言うと、最新情報を盛り込んだ改訂版に有力者の推薦文を載せたオビを付けるような感じ? 瀬川の花魁道中のときの衣裳(↓)。説明書き長いです。黒織地に金銀亀甲、中に金銀赤の松竹梅柄広帯。朽葉色地縮緬裾引き着物、桃花色地松竹梅に鶴模様打掛。独特の歩き方を、小芝さんは特訓したそうです。あの所作をこなしながら、見惚れるほど凛とした表情を作れるのはさすが。

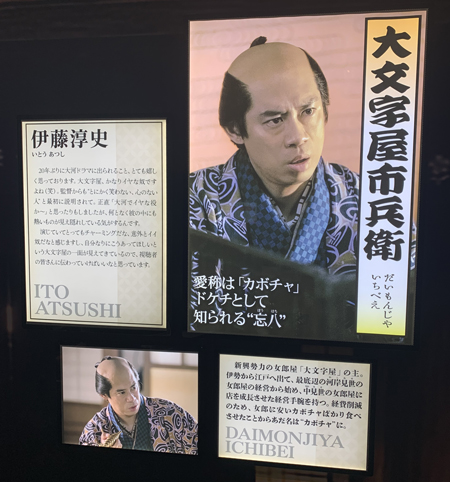

瀬川の花魁道中のときの衣裳(↓)。説明書き長いです。黒織地に金銀亀甲、中に金銀赤の松竹梅柄広帯。朽葉色地縮緬裾引き着物、桃花色地松竹梅に鶴模様打掛。独特の歩き方を、小芝さんは特訓したそうです。あの所作をこなしながら、見惚れるほど凛とした表情を作れるのはさすが。 カボチャこと大文字屋さんは、意外に早く退場したと思ったら、そっくりな二代目が出てきたのが笑えました。今わの際では誰袖に無理やり書類を書かされて、『真田丸』のときの秀吉みたいになっていましたが。すっかり気弱な二代目が、怒ると初代そっくりになるのも楽しい。

カボチャこと大文字屋さんは、意外に早く退場したと思ったら、そっくりな二代目が出てきたのが笑えました。今わの際では誰袖に無理やり書類を書かされて、『真田丸』のときの秀吉みたいになっていましたが。すっかり気弱な二代目が、怒ると初代そっくりになるのも楽しい。 誰袖は、登場時の軽い感じからどんどん変貌を遂げて、妖艶な策士の面を見せるようになりました。けれど意知亡き後はもとの純粋さを取り戻して、傷ついた少女のようになったのが哀しかったです。蔦重たちが笑わせてくれてよかった。

誰袖は、登場時の軽い感じからどんどん変貌を遂げて、妖艶な策士の面を見せるようになりました。けれど意知亡き後はもとの純粋さを取り戻して、傷ついた少女のようになったのが哀しかったです。蔦重たちが笑わせてくれてよかった。 忘八の中の紅一点。ほかのメンバーと同じくらい荒っぽくて冷酷……に見えていたのに、気づくと出版アドバイザーになっていて笑えました。お葬式での忘八の人たちの扱われ方が印象的でした。

忘八の中の紅一点。ほかのメンバーと同じくらい荒っぽくて冷酷……に見えていたのに、気づくと出版アドバイザーになっていて笑えました。お葬式での忘八の人たちの扱われ方が印象的でした。 元気で健気な役が多い小芝さんが、とてもさまざまな表情を見せてくれたいい役でした。気の強さや切なさ、あきらめ、毅然とした態度、悲しみを含む笑み……。もう再登場はしてくれないのかな。

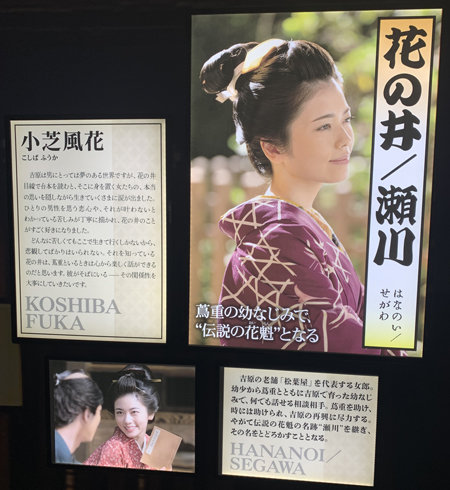

元気で健気な役が多い小芝さんが、とてもさまざまな表情を見せてくれたいい役でした。気の強さや切なさ、あきらめ、毅然とした態度、悲しみを含む笑み……。もう再登場はしてくれないのかな。 瀬川を足抜けさせようと、偽造した通行切手を貸本(↓)に忍ばせて渡した蔦重。本は心中天網島で、遊女との心中物語。この本を返すときに、瀬川は「ばかばかしい」と言いつつ、「すすめてくれたことを一生忘れない」と、想いを伝えます。

瀬川を足抜けさせようと、偽造した通行切手を貸本(↓)に忍ばせて渡した蔦重。本は心中天網島で、遊女との心中物語。この本を返すときに、瀬川は「ばかばかしい」と言いつつ、「すすめてくれたことを一生忘れない」と、想いを伝えます。 女郎たちが使っていた煙管と煙草盆(↓)。長煙管に刻み煙草を入れて火をつけ、自分で喫ってから客に渡すのが女郎たちの流儀だったようです。

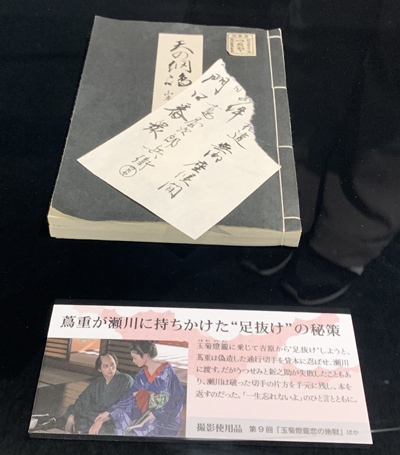

女郎たちが使っていた煙管と煙草盆(↓)。長煙管に刻み煙草を入れて火をつけ、自分で喫ってから客に渡すのが女郎たちの流儀だったようです。 幼少期の蔦重が瀬川に贈った『塩売文太物語』(↓)。からまるの名前が書かれています。この物語の主人公の女の子の名前が「小しお」。蔦重が偽装した通行切手に記した「しお」という名はそこから来ているようです。

幼少期の蔦重が瀬川に贈った『塩売文太物語』(↓)。からまるの名前が書かれています。この物語の主人公の女の子の名前が「小しお」。蔦重が偽装した通行切手に記した「しお」という名はそこから来ているようです。 以上、大河ドラマ館のレポでした! お隣りのお土産コーナー(↓)は充実の品ぞろえで、『べらぼう』グッズ以外にも江戸文化を感じさせるさまざまなお土産が売っていました。

以上、大河ドラマ館のレポでした! お隣りのお土産コーナー(↓)は充実の品ぞろえで、『べらぼう』グッズ以外にも江戸文化を感じさせるさまざまなお土産が売っていました。

この大河ドラマ館に入場した人は、すぐご近所から出ている「蔦重ゆかりの地 循環バス」に無料で乗ることができます。私たちは午後遅めに行ったので最終バスになっちゃいました。ので、1カ所だけ、平賀源内墓所(↓)を訪ねることにしました。 1779年12月18日に小伝馬町の牢内で病死した平賀源内は、ここにあった総泉寺に葬られました。この墓標は当時のもののようです(↓)。

1779年12月18日に小伝馬町の牢内で病死した平賀源内は、ここにあった総泉寺に葬られました。この墓標は当時のもののようです(↓)。 総泉寺は1928年に板橋区小豆沢に移転しましたが、この墓はこの地に保存されたそうです。おかげでお寺の開門時間と関係なく、お参りすることができました。1943年に国指定史跡となりました。

総泉寺は1928年に板橋区小豆沢に移転しましたが、この墓はこの地に保存されたそうです。おかげでお寺の開門時間と関係なく、お参りすることができました。1943年に国指定史跡となりました。 1930年に建てられた顕彰碑(↓)。その前年に東京府史跡に仮指定され、旧高松藩当主の松平頼壽伯爵が築地塀を整備しました。この碑の上部の篆額(てんがく)も、同伯爵によるものです。

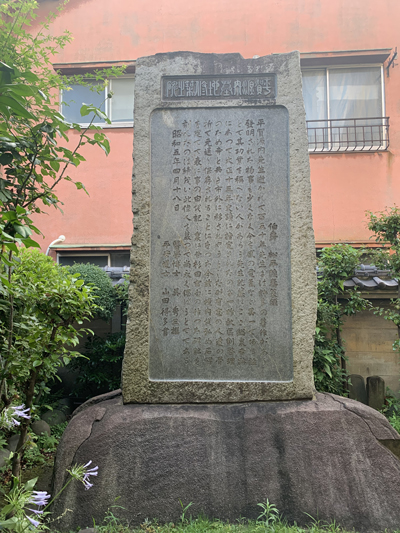

1930年に建てられた顕彰碑(↓)。その前年に東京府史跡に仮指定され、旧高松藩当主の松平頼壽伯爵が築地塀を整備しました。この碑の上部の篆額(てんがく)も、同伯爵によるものです。

ということで、『べらぼう』ゆかりのツアーをレポしてみました。

大河ドラマ館は、物語の進行に合わせて展示内容が変わるので、もうちょっとたったらまた訪れてみようと思います。その際は、蔦重のお墓にも行かなければ!!