角川武蔵野ミュージアムに行ってきました

おおお、ついに今月のレポが書けるぞ!

三連休の一日に、Sさんと角川武蔵野ミュージアム(↓)に行ってきました。 東所沢にいきなりこんな建物が建っているんですからびっくりですよね。設計はあの隈研吾氏。でも、こちらの建築には白木はいっさい使っていなかったです。なので耐用年数は長そう(笑)。お隣りにはモダンな武蔵野坐令和神社(↓)もあって、鳥居はスチール製。このせせらぎには身の穢れを移した形代を流すことができます。

東所沢にいきなりこんな建物が建っているんですからびっくりですよね。設計はあの隈研吾氏。でも、こちらの建築には白木はいっさい使っていなかったです。なので耐用年数は長そう(笑)。お隣りにはモダンな武蔵野坐令和神社(↓)もあって、鳥居はスチール製。このせせらぎには身の穢れを移した形代を流すことができます。 アーティストやクリエイター、コンテンツ関係者を応援する御利益、 コンテンツの持つ聖なる力によって人々の心を癒す御神徳があるとのこと、前にSさんからもらった「締切守」もこちらのものでした。連休明けに原稿をもらうことになっている著者が締め切りを守りますように、とお祈りしたら、ちゃんと守ってもらえましたよ~(笑)。

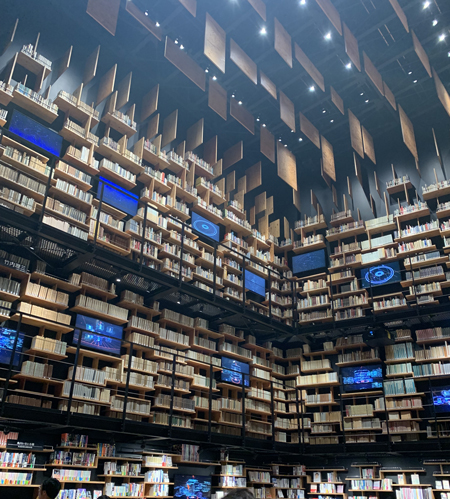

アーティストやクリエイター、コンテンツ関係者を応援する御利益、 コンテンツの持つ聖なる力によって人々の心を癒す御神徳があるとのこと、前にSさんからもらった「締切守」もこちらのものでした。連休明けに原稿をもらうことになっている著者が締め切りを守りますように、とお祈りしたら、ちゃんと守ってもらえましたよ~(笑)。 紅白歌合戦のときにYOASOBIが「夜に駆ける」を歌った本棚劇場(↑↓)。高さ8mの巨大本棚に3万冊の本が並び、プロジェクションマッピングが映し出されます。現在は《昭和100年》編という、出版の100年間を振り返る映像を見ることができます。

紅白歌合戦のときにYOASOBIが「夜に駆ける」を歌った本棚劇場(↑↓)。高さ8mの巨大本棚に3万冊の本が並び、プロジェクションマッピングが映し出されます。現在は《昭和100年》編という、出版の100年間を振り返る映像を見ることができます。 上の階から見下ろすとこんな感じ(↓)。本棚の本、読めないじゃん! と思うかもしれませんが、届かないところに置かれているのは古い全集系の書籍。手に取って読もうという感じではなかったです。手が届くところにはなかなかユニークな本がユニークな並べ方で展示されていて、「あ、このテーマならあの本があるかな?」と探したり、初めて出合う本を熟読しちゃったり、何なら1週間くらい閉じ込めてもらいたいような活字中毒にはたまらない空間でした。

上の階から見下ろすとこんな感じ(↓)。本棚の本、読めないじゃん! と思うかもしれませんが、届かないところに置かれているのは古い全集系の書籍。手に取って読もうという感じではなかったです。手が届くところにはなかなかユニークな本がユニークな並べ方で展示されていて、「あ、このテーマならあの本があるかな?」と探したり、初めて出合う本を熟読しちゃったり、何なら1週間くらい閉じ込めてもらいたいような活字中毒にはたまらない空間でした。

1949年、角川文庫発刊に際して、角川源義氏は以下のような言葉を記しています。

「第二次世界大戦の敗北は、軍事力の敗北であった以上に、私たちの若い文化力の敗退であった。私たちの文化が戦争に対して如何に無力であり、単なるあだ花にすぎなかったかを、私たちは身を以て体験し痛感した。西洋近代文化の摂取にとって、明治以降八十年の歳月は決して短かすぎたとは言えない。にもかかわらず、近代文化の伝統を確立し、自由な批判と柔軟な良識に富む文化層として自らを形成することに私たちは失敗して来た。そしてこれは、各層への文化の普及滲透を任務とする出版人の責任でもあった。」

今だからこそ、染みる言葉です。

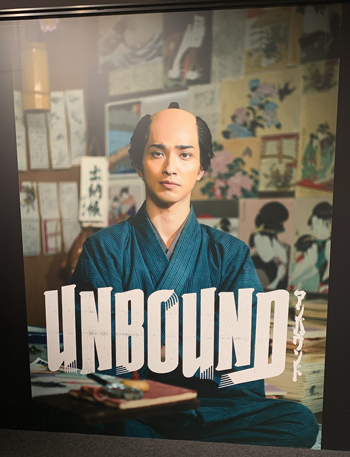

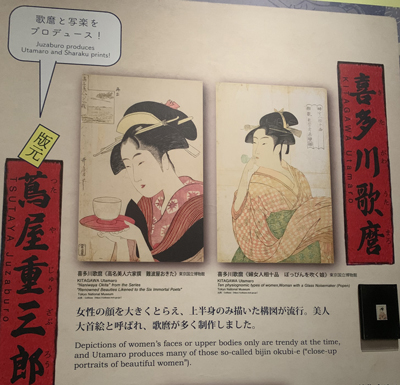

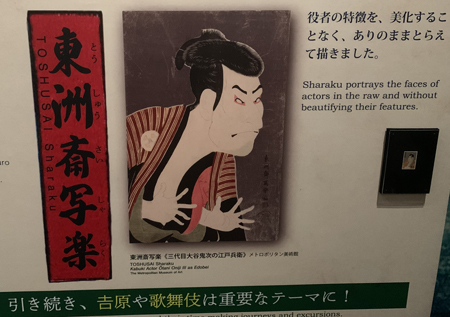

階下の体感型デジタルアート劇場では、現在「浮世絵 RE:BORN」という催しが開催中(↓)。大河ドラマと連携していますね~。 わずか10カ月間だけ活動した幻の絵師、写楽(↓)。まだキャスティングは発表されていませんが、どんな風に描かれるか楽しみです。

わずか10カ月間だけ活動した幻の絵師、写楽(↓)。まだキャスティングは発表されていませんが、どんな風に描かれるか楽しみです。

メイン会場では、会場全体に浮世絵が映し出され、それがダイナミックに動くのですごい迫力です(↓)。観客は思い思いの場所に座ったり寝転んだりしながら鑑賞します。

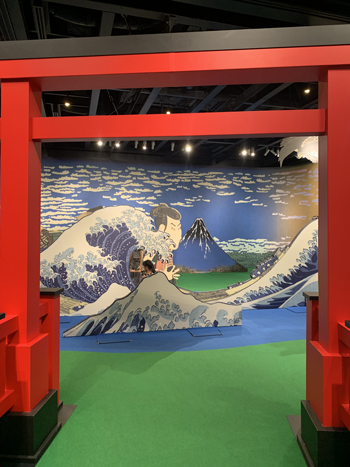

館長の池上彰さんの解説がある回とない回があるのですが、解説があったほうが絶対に楽しいのでタイムスケジュールを確認してからご入場ください。会場の外にはこんなフォトスポットもありました(↓)。浮世絵の中に入って写真が撮れます。

館長の池上彰さんの解説がある回とない回があるのですが、解説があったほうが絶対に楽しいのでタイムスケジュールを確認してからご入場ください。会場の外にはこんなフォトスポットもありました(↓)。浮世絵の中に入って写真が撮れます。

「昭和100年展」の一環で、4階のフロアには昭和40年の一軒家が再現されていました。感動したのはこれ(↓)! 吊り手水器(つりちょうずき)と呼ぶらしいのですが、祖母の家にあったなあ。下の突起を押し上げると、バケツの中の水が出てくる簡易手洗い器なんですよね。

「昭和100年展」の一環で、4階のフロアには昭和40年の一軒家が再現されていました。感動したのはこれ(↓)! 吊り手水器(つりちょうずき)と呼ぶらしいのですが、祖母の家にあったなあ。下の突起を押し上げると、バケツの中の水が出てくる簡易手洗い器なんですよね。 部屋の中の様子(↓)。子供部屋かな? はっきり言って、こんな部屋まだまだあるような気がするのですが……。すごい実家感がありますね。

部屋の中の様子(↓)。子供部屋かな? はっきり言って、こんな部屋まだまだあるような気がするのですが……。すごい実家感がありますね。 こちらは茶の間と台所(↓)。いやいや、こんな家あるって、今も! 額に入った竹の絵とか、この写真では見えませんが、タンスの上のフランス人形とか、お約束がたくさんあって懐かしかったです。映画『ALWAYS 三丁目の夕日』の美術を担当した方が手がけたそうです。

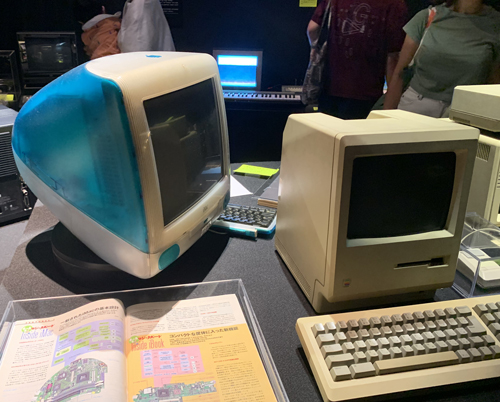

こちらは茶の間と台所(↓)。いやいや、こんな家あるって、今も! 額に入った竹の絵とか、この写真では見えませんが、タンスの上のフランス人形とか、お約束がたくさんあって懐かしかったです。映画『ALWAYS 三丁目の夕日』の美術を担当した方が手がけたそうです。 荒俣ワンダー秘宝館のスペースでは、「電脳秘宝館・マイコン展」が開催中。懐かしいアップルのマシン(↓)をたくさん見ることができました。ご一緒してくださったSさんの実家に今もあるという和文タイプライターも展示されていてびっくり。

荒俣ワンダー秘宝館のスペースでは、「電脳秘宝館・マイコン展」が開催中。懐かしいアップルのマシン(↓)をたくさん見ることができました。ご一緒してくださったSさんの実家に今もあるという和文タイプライターも展示されていてびっくり。 隅々まで堪能して、仕上げに狭山茶のパフェ(↓)をいただきました。あ、写真を撮り忘れましたがランチは腰がめちゃくちゃ強い所沢肉汁うどんでした。なんのかんのと埼玉グルメも堪能。お土産に『鬼滅の刃』コラボの十万石まんじゅうを買って帰りました(笑)。

隅々まで堪能して、仕上げに狭山茶のパフェ(↓)をいただきました。あ、写真を撮り忘れましたがランチは腰がめちゃくちゃ強い所沢肉汁うどんでした。なんのかんのと埼玉グルメも堪能。お土産に『鬼滅の刃』コラボの十万石まんじゅうを買って帰りました(笑)。