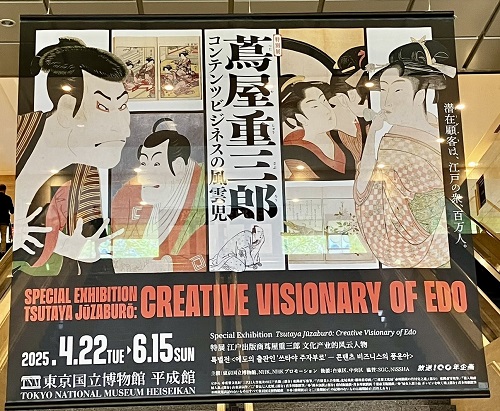

「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」見てきました

『JIN-仁-』『おんな城主直虎』『義母と娘のブルース』『大奥』……数々の大好きなドラマの脚本を担当されてきた森下佳子さんが、今年の大河ドラマ『べらぼう』を書かれています。吉原というデリケートな場所を舞台に、日曜8時のドラマを作るのは大変だと思いますが、ここまで見てきて「さすが」と唸らされること多数。ということで、東博で開催されていた「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」を見てきました。

昨年の『光る君へ』でも、作家紫式部と編集者っぽい藤原道長が描かれましたが、今年はモロに編集者が主役!!

同業界とあって、弊社の社員の視聴率も高いです(笑)。「あんなにいろいろやらないと原稿書いてもらえないの?」と家族に聞かれて、黙ってうなずくことも。いや、まだ始末がいい先生が多いと思う、あのドラマは……。

展覧会の大部分は撮影不可なので言葉でしかお伝えできませんが、やはり江戸時代後半というのはいろいろな物が残っていていいですね。ドラマに登場する吉原細見や一目千本、各種青本などの実物がズラリ。どれも想像していたよりサイズが小さくて、そこにびっしりと文字と絵が詰まっていました。

「こんなに小さい字が読めたの? 老眼になる前に寿命が尽きていたの?」

「というか、こんなに小さい絵と字を木版で彫ってたの~?! うそ~~!!」

と、思わず声を上げてしまうほどの精密さ。

ドラマに登場するさまざまなアイディアや企画も実在のもので、確かに江戸のメディア王だわ、この人……! と感心しました。

私ももっとしっかり企画立てよう!

まだ登場していない写楽についてもかなりしっかりとした展示があって、う~ん、ちょっとネタバレ? と思いつつ見ました。

狂歌は見に行った時点ではまだドラマで取り上げられていませんでしたが、予習ができて楽しかったです。

そろそろ大河ドラマ館にも足を運ばねば。

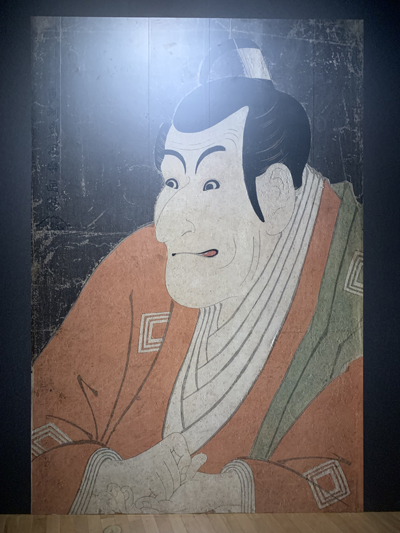

最後のコーナーのみ撮影可だったのでご紹介します。床から天井まで届くほど大きなパネルになっていた、写楽の市川鰕蔵の竹村定之進(↓)。美化せず役者の特徴を写実的に写し取った作風とのことなので、ブロマイドというより似顔絵に近かったのかな。

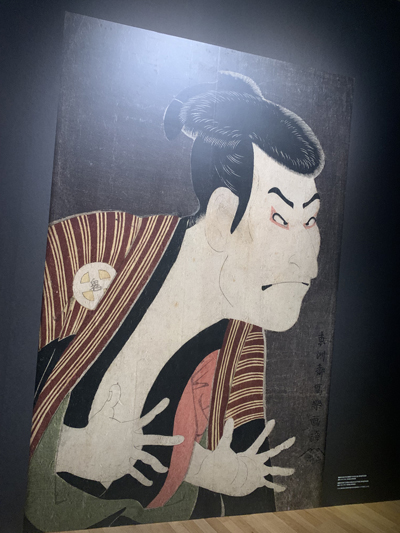

この展覧会でイチオシと思われる、写楽の三代目大谷鬼次の江戸兵衛(↓)。各種グッズに加えて、ぬいぐるみまで作られていたのにびっくりしました。 歌麿の婦女人相十品 ポッピンを吹く娘(↓)。蔦重のそばで甲斐甲斐しく家事をやったり、お店を手伝ったり、絵を描いたり、ドラマのおかげで歌麿のイメージが急上昇中です。写楽に比べると優しい作風かな。

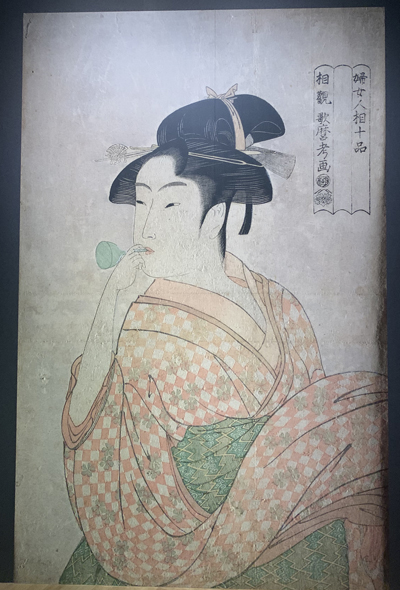

歌麿の婦女人相十品 ポッピンを吹く娘(↓)。蔦重のそばで甲斐甲斐しく家事をやったり、お店を手伝ったり、絵を描いたり、ドラマのおかげで歌麿のイメージが急上昇中です。写楽に比べると優しい作風かな。

蔦重と歌麿(↓)。染谷くんがいい役者さんなのは知っていました(『麒麟がくる』の信長は素晴らしかった)が、流星くんの演技力の高さに毎週感動しています。先日見た『国宝』でもいい演技していました! 最後のコーナーには江戸の町(↓)が再現されていました。日本橋に進出してからの耕書堂が右側に見えます。

最後のコーナーには江戸の町(↓)が再現されていました。日本橋に進出してからの耕書堂が右側に見えます。 耕書堂の向こうには日本橋が作られていて、その先のスクリーンに江戸の町の一日が映し出されます(↓)。

耕書堂の向こうには日本橋が作られていて、その先のスクリーンに江戸の町の一日が映し出されます(↓)。 昼間はこんな感じ(↓)。ちゃんと橋の下に水を張っていますね。

昼間はこんな感じ(↓)。ちゃんと橋の下に水を張っていますね。 耕書堂の正面(↓)。こんなお店を日本橋に開くんですね~。

耕書堂の正面(↓)。こんなお店を日本橋に開くんですね~。 店内には、帳場と売り場が再現されていました(↓)。青本や細見が置かれています。

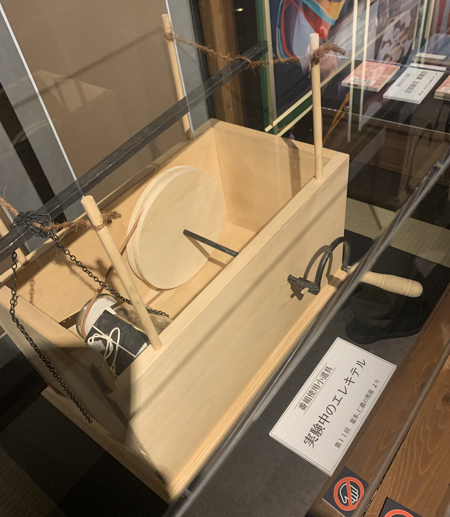

店内には、帳場と売り場が再現されていました(↓)。青本や細見が置かれています。 お隣りのお店の中は、プチ大河ドラマ館。ドラマに登場した小道具(↓)が展示されていました。

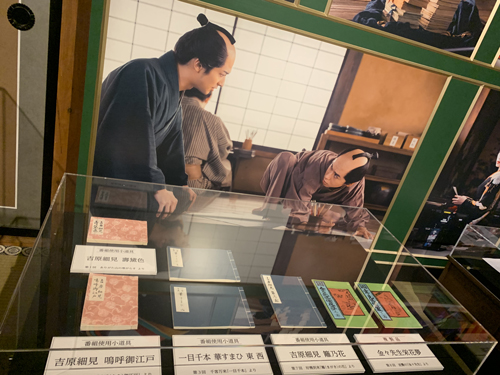

お隣りのお店の中は、プチ大河ドラマ館。ドラマに登場した小道具(↓)が展示されていました。 ドラマに登場した各種の本(↓)。本物を見た後なので、高い再現度に感動します。

ドラマに登場した各種の本(↓)。本物を見た後なので、高い再現度に感動します。

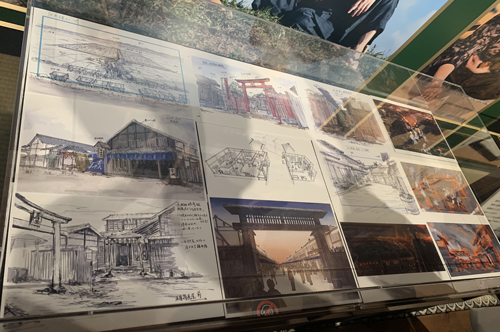

西村屋の雛形若菜と耕書堂の青楼美人(↓)。展示には西村屋プロデュースの錦絵もたくさんありました。ずっとよきライバルだったみたいですね。 ドラマのセットのスケッチ(↓)。モニターでは吉原の遠景や、第一話に登場した火事のシーンの合成プロセスなども見ることができました。

ドラマのセットのスケッチ(↓)。モニターでは吉原の遠景や、第一話に登場した火事のシーンの合成プロセスなども見ることができました。 衣装デザイン(↓)。歌麿の衣裳は、今ではかなりシックになりましたね。源内先生も懐かしい。

衣装デザイン(↓)。歌麿の衣裳は、今ではかなりシックになりましたね。源内先生も懐かしい。 オープニングの止め絵がズラッと展示されていました(↓)。今見ると、なかなか意味深なシーンが多いですね。これ、後で本にまとめてくれないかな。

オープニングの止め絵がズラッと展示されていました(↓)。今見ると、なかなか意味深なシーンが多いですね。これ、後で本にまとめてくれないかな。 会場のディスプレイを撮影してみました(↓)。花の井=瀬川の風花ちゃんが懐かしい~。本当にきれいでしたね。

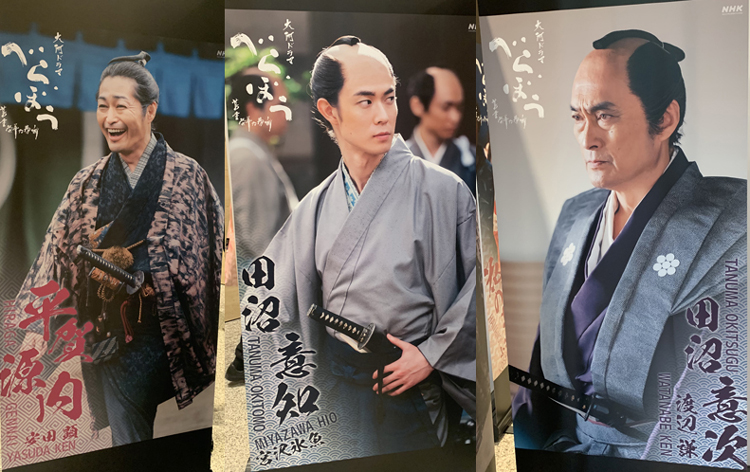

会場のディスプレイを撮影してみました(↓)。花の井=瀬川の風花ちゃんが懐かしい~。本当にきれいでしたね。 田沼親子と源内先生(↓)。NHKのBSで『独眼竜政宗』を見ているので、渡辺謙さんの演技の変化に驚かされます。源内さんは本当に合っていたなあ。『新選組!』で勝海舟を演じた野田秀樹さん以来の衝撃でした。

田沼親子と源内先生(↓)。NHKのBSで『独眼竜政宗』を見ているので、渡辺謙さんの演技の変化に驚かされます。源内さんは本当に合っていたなあ。『新選組!』で勝海舟を演じた野田秀樹さん以来の衝撃でした。 最後はいろいろな意味で曲者な方たち(↓)。特に斗真くんの一橋は闇が深そうです。ネタバレを防ぐため、Wikiは見ないようにしています!

最後はいろいろな意味で曲者な方たち(↓)。特に斗真くんの一橋は闇が深そうです。ネタバレを防ぐため、Wikiは見ないようにしています!

現時点で蔦重は33歳くらい。48歳で亡くなっているので、あと15年がどう描かれるのか楽しみにしたいと思います。