雨の神代春バラ①

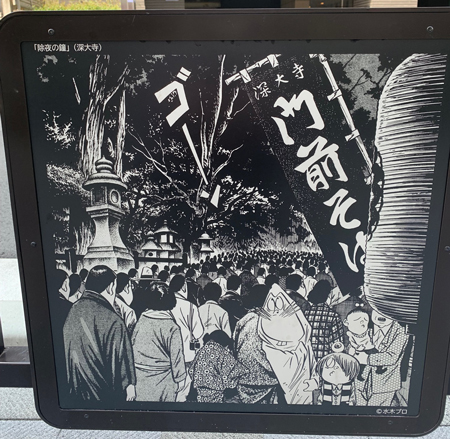

調布に新しいスポットが誕生しました! 映画館の横の「てつみち」(地下化される前に京王線の線路があったスペース)が、水木しげる先生が調布を描いたパネルで飾られたのです。入り口にはぬりかべくん(↓)が立っています。 こんな感じ(↓)で、調布の風景と水木まんがのキャラが描かれているパネルが並んでいるのです。ぜひ見てみてください!

こんな感じ(↓)で、調布の風景と水木まんがのキャラが描かれているパネルが並んでいるのです。ぜひ見てみてください!

深大寺の御開帳を見に行った際には、ナンジャモンジャの木(↓)が見事な花を咲かせていました。 芍薬(↓)も見ごろ。美しい花を咲かせています。

芍薬(↓)も見ごろ。美しい花を咲かせています。

さて、春バラです。神代植物公園にせっせと通っているのですが、今年は雨もしくは雨上がりのコンディションばかりで写真も全部雨粒付きになっちゃいました。

まあ、それはそれで珍しい(?)かもなので、今年の春バラレポはしっとりとお贈りいたします。

1983年ドイツ・コルデス社作出のロザンナ(↓)。つるバラです。

1958年フランス・メイアン社作出のつるグランメール・ジェニー(↓)。名花ピースの直系で、1950年作出のグランメール・ジェニーの枝変わり(木の一部が突然変異を起こすこと)だそうです。優雅。 1972年北アイルランド・サミュエル・マグレディ氏作出のグランド・ホテル(↓)。ラージ・フラワード・クライマーに分類される、とても大きな花を咲かせるつるバラです。

1972年北アイルランド・サミュエル・マグレディ氏作出のグランド・ホテル(↓)。ラージ・フラワード・クライマーに分類される、とても大きな花を咲かせるつるバラです。 1974年ドイツ・コルデス社作出のウェスターランド(↓)。シュラブ・ローズと呼ばれる半つる性です。半つる性は、つるバラとしてもブッシュ・ローズとしても育てられる品種のことだそう。

1974年ドイツ・コルデス社作出のウェスターランド(↓)。シュラブ・ローズと呼ばれる半つる性です。半つる性は、つるバラとしてもブッシュ・ローズとしても育てられる品種のことだそう。 1985年ドイツ・コルデス社作出のカーディナル(↓)。品種的には古いですが、神代植物公園では新顔かも? 教皇選挙で注目された枢機卿の衣の色にちなんだ名前ですね。

1985年ドイツ・コルデス社作出のカーディナル(↓)。品種的には古いですが、神代植物公園では新顔かも? 教皇選挙で注目された枢機卿の衣の色にちなんだ名前ですね。 大好きなエメラルド・アイル!(↓) 雨のせいで何やら絵画のようなビジュアルになっていますね。アプリコットにグリーンが淡く入る複雑な色合いがたまりません。2008年北アイルランド・ディクソン社作出です。

大好きなエメラルド・アイル!(↓) 雨のせいで何やら絵画のようなビジュアルになっていますね。アプリコットにグリーンが淡く入る複雑な色合いがたまりません。2008年北アイルランド・ディクソン社作出です。 1978年日本・鈴木省三氏作出の栄光(↓)。黄色から桃色、明るい赤へと花色が変化する品種です。これも雨粒をまとって神々しいですね

1978年日本・鈴木省三氏作出の栄光(↓)。黄色から桃色、明るい赤へと花色が変化する品種です。これも雨粒をまとって神々しいですね 1973年日本・岡本勘治郎氏作出のブラック・ティー(↓)。この写真だとわかりにくいですが、絶妙なセピア感のある色なのです。くすみカラーと言って、日本では大人気なのですが、海外でははっきりした色のバラのほうが好まれるそうです。う~む。

1973年日本・岡本勘治郎氏作出のブラック・ティー(↓)。この写真だとわかりにくいですが、絶妙なセピア感のある色なのです。くすみカラーと言って、日本では大人気なのですが、海外でははっきりした色のバラのほうが好まれるそうです。う~む。

1973年ドイツ・コルデス社作出のフリージア(↓)。名前にふさわしい芳香種です。花びらがふんわりと広がった、夢見るような花の形。

1973年ドイツ・コルデス社作出のフリージア(↓)。名前にふさわしい芳香種です。花びらがふんわりと広がった、夢見るような花の形。 1963年フランス・メイアン社作出のパパ・メイアン(↓)。育種家アラン・メイアン氏が、祖父アントワーヌ・メイアン氏に捧げた花で、殿堂入りの名花(世界バラ会連合が、3年に1回開催する世界バラ会議において選出する「世界中で愛されている名花」で、現在18種)です。

1963年フランス・メイアン社作出のパパ・メイアン(↓)。育種家アラン・メイアン氏が、祖父アントワーヌ・メイアン氏に捧げた花で、殿堂入りの名花(世界バラ会連合が、3年に1回開催する世界バラ会議において選出する「世界中で愛されている名花」で、現在18種)です。

1989年日本・太田嘉一郎氏作出のマダム・ヒデ(↓)。剣弁高芯咲き(花弁の先が尖っていて、中心が高く盛り上がっている花形)という、バラの王道の美しさです。 1967年ドイツ・コルデス社作出のソーニャ・ホルストマン(↓)。誇り高きハイブリッド・ティー(四季咲きの大輪1輪咲きの品種)という感じですね。

1967年ドイツ・コルデス社作出のソーニャ・ホルストマン(↓)。誇り高きハイブリッド・ティー(四季咲きの大輪1輪咲きの品種)という感じですね。

ここからは雨上がりの写真になります。ちょっと雫が減るかな。

1962年フランス・メイアン社作出のつるエデン・ローズ(↓)。1949年以前に作出されたエデン・ローズの枝変わりです。見事なバラ色。

1981年アメリカ・マンジャ氏作出のつるブルー・ムーン(↓)。元となっている品種、ブルー・ムーンは1964年ドイツ・タンタウ社作出の青バラの名花です。

1960年アメリカ・デニソン・モレー氏作出のロイヤル・サンセット(↓)。サンセットの名がしっくりくる美しい色合いです。それにしてもアメリカの種苗家は王室を思わせるネーミングが好きですね(クイーン・エリザベスもロイヤル・ハイネスもアメリカのバラ)。

1960年アメリカ・デニソン・モレー氏作出のロイヤル・サンセット(↓)。サンセットの名がしっくりくる美しい色合いです。それにしてもアメリカの種苗家は王室を思わせるネーミングが好きですね(クイーン・エリザベスもロイヤル・ハイネスもアメリカのバラ)。

私の大好きな白バラ、フラウ・カール・ドルシュキ(↓)は、なんと1901年(!)ドイツ・ペーター・ランベルト作出。ちょっと丸みを帯びた気品のある姿で、春にしか開花しません。 こちらはつるフラウ・カール・ドルシュキ(↓)。でも、そもそもフラウ・カール・ドルシュキ自体がつるバラに分類されるので、品種分ける意味あるのかな? ドイツバラ協会会長夫人の名前を付けたそうです。

こちらはつるフラウ・カール・ドルシュキ(↓)。でも、そもそもフラウ・カール・ドルシュキ自体がつるバラに分類されるので、品種分ける意味あるのかな? ドイツバラ協会会長夫人の名前を付けたそうです。 1991年フランス・メイアン社作出のつるゴールド・バニー(↓)。1978年同社作出のゴールド・バニーの枝変わりです。

1991年フランス・メイアン社作出のつるゴールド・バニー(↓)。1978年同社作出のゴールド・バニーの枝変わりです。

1963年北アイルランド・サミュエル・マグレディ氏作出のアンクル・ウォルター(↓)。ハイブリッド・ティーですが、神代ではつるバラとして栽培されています。

1963年北アイルランド・サミュエル・マグレディ氏作出のアンクル・ウォルター(↓)。ハイブリッド・ティーですが、神代ではつるバラとして栽培されています。 1983年フランス・メイアン社作出のスペクトラ(↓)。黄色い花が徐々に赤みを増していきます。花の色の多様さが「〔変動するものの〕連続体」という名前にふさわしいですね。

1983年フランス・メイアン社作出のスペクトラ(↓)。黄色い花が徐々に赤みを増していきます。花の色の多様さが「〔変動するものの〕連続体」という名前にふさわしいですね。 1985年フランス・メイアン社作出のピエール・ドゥ・ロンサール(↓)は、日本でもとても人気のある殿堂入りの名花ですが、今年は仲間が増えていました。

1985年フランス・メイアン社作出のピエール・ドゥ・ロンサール(↓)は、日本でもとても人気のある殿堂入りの名花ですが、今年は仲間が増えていました。 2005年同社作出のブラン・ピエール・ドゥ・ロンサール(↓)。ピエール・ドゥ・ロンサールの枝変わりで、うっすらとピンクがかった清楚なイメージです。

2005年同社作出のブラン・ピエール・ドゥ・ロンサール(↓)。ピエール・ドゥ・ロンサールの枝変わりで、うっすらとピンクがかった清楚なイメージです。 そして、こちらは2002年同社作出のルージュ・ピエール・ドゥ・ロンサール(↓)。こちらは枝変わりではなく、別の交配で生まれた品種のようです。

そして、こちらは2002年同社作出のルージュ・ピエール・ドゥ・ロンサール(↓)。こちらは枝変わりではなく、別の交配で生まれた品種のようです。 2013年日本・大月啓仲氏作出の月影(↓)は、この年のJRC新品種コンテストハイブリッドティー部門で銅賞を受賞した品種です。このコンテストは、神代植物公園の一角に設けられたエリアで2年間試作され、審査を受けた末に選ばれます。

2013年日本・大月啓仲氏作出の月影(↓)は、この年のJRC新品種コンテストハイブリッドティー部門で銅賞を受賞した品種です。このコンテストは、神代植物公園の一角に設けられたエリアで2年間試作され、審査を受けた末に選ばれます。 1917年イギリス・ヒックス氏作出のつるレディ・ヒリンドン(↓)。1910年イギリス・Lowe & Shawyer作出のレディ・ヒリンドンの枝変わりで、ティー香と呼ばれる紅茶の香りがします。

1917年イギリス・ヒックス氏作出のつるレディ・ヒリンドン(↓)。1910年イギリス・Lowe & Shawyer作出のレディ・ヒリンドンの枝変わりで、ティー香と呼ばれる紅茶の香りがします。 こちらがレディ・ヒリンドン(↓)。花首の部分が細いので、つるもこの花もうつむきがちです。

こちらがレディ・ヒリンドン(↓)。花首の部分が細いので、つるもこの花もうつむきがちです。

かなり長くなっちゃったので、ここからは日本の誇るミスター・ローズ、鈴木省三氏作出のバラをまとめて紹介して終わりにしますね。

1974年作出のふれ太鼓(↓)。花が咲き進むにつれて、黄色からオレンジ、赤色に変化します。 1969年作出の新雪(↓)。純白の大輪です。こういう花の形を半剣弁高芯咲きと呼ぶそうです。

1969年作出の新雪(↓)。純白の大輪です。こういう花の形を半剣弁高芯咲きと呼ぶそうです。 1979年作出の北斗(↓)。淡い黄色にピンク色がのる繊細な色合いのバラです。

1979年作出の北斗(↓)。淡い黄色にピンク色がのる繊細な色合いのバラです。 1983年作出の乾杯(↓)。ビロード調の濃赤色の美しい花です。1982年ローマバラ国際コンクール金賞受賞。

1983年作出の乾杯(↓)。ビロード調の濃赤色の美しい花です。1982年ローマバラ国際コンクール金賞受賞。 1978年作出の朝雲(↓)。薄い黄色に花弁の端から紅色が広がっていく、花の名前にふさわしい一輪です。

1978年作出の朝雲(↓)。薄い黄色に花弁の端から紅色が広がっていく、花の名前にふさわしい一輪です。 1978年作出の芳純(↓)。資生堂の「ばら園シリーズ」に香りが採用された、芳香種。わが家でもこのシリーズの石鹸やコロンを使っていました!

1978年作出の芳純(↓)。資生堂の「ばら園シリーズ」に香りが採用された、芳香種。わが家でもこのシリーズの石鹸やコロンを使っていました! 1966年作出の聖火(↓)。作出年からもわかるように、東京オリンピックの聖火をイメージしたバラです。

1966年作出の聖火(↓)。作出年からもわかるように、東京オリンピックの聖火をイメージしたバラです。 1986年作出の緑光(↓)。某声優さんのファンは要チェックですね(笑)。私の中では天白虎のイメージローズです。

1986年作出の緑光(↓)。某声優さんのファンは要チェックですね(笑)。私の中では天白虎のイメージローズです。 1987年作出の夕霧(↓)。咲き進むにつれて、白色の花弁のふちから桃色に染まります。いつものとおり、savaさんに捧げます! 濡れた艶姿もいいでしょう?

1987年作出の夕霧(↓)。咲き進むにつれて、白色の花弁のふちから桃色に染まります。いつものとおり、savaさんに捧げます! 濡れた艶姿もいいでしょう?

以下、コメントお礼です(5月21日(水) 7:04の方)。

NHKの神代植物公園レポ、私も見ていました! 新しく殿堂入りしたフラワーカーペット ローズ ピンクには気づいていなかったので、「ああ、ぽっと出のNHKに負けた!」とちょっと敗北感味わっちゃいました(笑)。